Le Sénégal doit résolument défendre ses intérêts stratégiques directement menacés par les terroristes

Par le Colonel Parachutiste(Er) Seyni Cissé Diop

scdiop@yahoo.fr

Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le Sahel central s’est progressivement enfoncé dans une spirale d’insécurité sans précédent. La crise sécuritaire frappe plus durement le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Ce dernier pays déjà fragilisé par ses contradictions internes, a vu affluer des groupes terroristes lourdement armés et surtout idéologiquement déterminés. Plus d’une décennie après, malgré une phase de stabilisation de dix années rendue possible surtout par les français, les Tchadiens et l’ONU, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Après avoir semé la terreur dans le nord et le centre du Mali, montré leur capacité de nuisance dans la région de Kayes jusqu’à la frontière sénégalaise, les groupes terroristes avancent aujourd’hui vers la région aurifère de Kédougou. Le spectre de Bamako asphyxié, coupé de ses couloirs de ravitaillement Ouest et Est devient de plus en plus réel et la menace d’attaque contre les infrastructures aurifères et énergétique du Sénégal oriental ne peuvent échapper à un esprit averti. Ceci constitue directement une menace identifiée pour la stabilité de toute la région ouest africaine et surtout du Sénégal qui semble se suffire d’une posture défensive derrière les fleuve Falémé et Sénégal qui rappellent quelque part l’inefficace ligne Maginot. Est-ce une posture, une stratégie à pérenniser ? La crainte d’un enlisement dans cet imbroglio sécuritaire difficile à circonscrire, fait-il hésiter le Sénégal et ses voisins ? Quid des promesses fermes de soutien au Mali, au Burkina, au Niger exprimées notamment en Mai et Aout 2025 ? A-t-on perdu de vue que comme dans toute crise, les parties légitimes qui combattent pour la justice et le droit finissent toujours par l’emporter tant les terroristes qui ensanglantent le sahel bafouent toutes les règles élémentaires du droit humanitaire ? Notre politique de sécurité nationale nous oblige-t-elle à ne pas nous engager ? Y’a-t-il d’autres alternatives à cette posture défensive, et qui permettront au Sénégal de mieux défendre ses intérêts et se positionner comme une puissance sous régionale qui se sent responsable d’une zone qui dépasse ses frontières nationales ?

1. La déstabilisation du Mali par les terroristes et ses conséquences

Les groupes terroristes opérant au Mali – qu’ils soient affiliés au JNIM allié d’Al-Qaïda, à l’État islamique ou à d’autres mouvances – ont développé une stratégie militaire et psychologique redoutable. Leur doctrine repose sur l’attrition par le harcèlement de l’Armée malienne par des embuscades, des attaques complexes sur les garnisons et les axes routiers désorganisant ainsi les lignes de ravitaillement. La peur qu’ils créent obligent les populations soit à quitter leur territoire soit à rester et subir leur influence néfaste voire même s’engager dans leurs rangs. Une carte du Mali représentant les zones subissant les actes terroristes fait penser à un cancer qui s’est métastasé et continue de ravager l’organisme infecté.

L’Armée malienne, avec l’appui de troupes étrangères affiche une réelle volonté de combattre la menace qui frappe le territoire national aussi bien au Nord, au centre et maintenant dans la partie ouest centrée autour de Kayes. Cependant, devant faire face à un ennemi diffus dans un immense territoire, elle a accumulé des revers significatifs. L’exemple le plus marquant reste la prise de Boulikéssi, en octobre 2019, avec près de 40 soldats maliens tués et la perte du même camp repris encore par les terroristes récemment le 1er juin 2025 avec un bilan encore désastreux du côté malien malgré l’héroïsme des défenseurs. Plus récemment, la région de Ségou centrée sur cette ville située à 230 Km au nord de Bamako est devenue aussi un foyer d’attaques répétées comme :

- En juin 2023 : une attaque à Niono a paralysé l’axe Ségou–Mopti bien que le lieu de l’attaque ne soit pas sur l’itinéraire.

- En janvier 2024 : un convoi militaire a été décimé dans le cercle de Macina.

- En Décembre 2023 et puis en mai 2024 : des villages autour de Farabougou situé au Nord de Ségou ont subi des assauts coordonnés des terroristes entrainant des déplacements de population.

- En Septembre 2024 : une attaque coordonnée d’une caserne de gendarmerie et la Base aérienne 101 de Bamako a montré que l’ennemi peut frapper partout, par surprise et souvent et arrivant même à s’exfiltrer en toute impunité

- En Juin 2025 : une attaque coordonnée du camp militaire et de l’aéroport de Tombouctou confirme à quel point l’ennemi est partout à l’affut

- En 19 août 2025 : le camp de Farabougou situé au nord de Ségou a été attaqué, causant de lourdes pertes, la fuite des populations et accentuant la pression sur l’axe Bamako–Ségou.

Ces attaques, comme tant d’autres traduisent la capacité des terroristes à frapper au Nord et au centre du Mali malgré le renforcement de l’Armée malienne en hommes et en matériels ainsi que le soutien des troupes russes.

Les conséquences pour les populations civiles sont dramatiques : villages incendiés, déplacements massifs, insécurité alimentaire et effondrement de l’économie locale. Les civils sont pris entre deux feux, soumis aux représailles des groupes armés mais aussi aux opérations militaires qui manquent parfois de discernement. Cette spirale de violence nourrit la méfiance vis-à-vis de l’état malien et accroît la fragilité du tissu social.

Et maintenant, forts de leur capacités réelles de nuisance et affichant leur objectif clair d’asphyxier Bamako par le blocage de l’axe Dakar-Bamako surtout, les terroristes veulent maintenant semer la désolation dans les régions aurifères de Kéniéba et de Kédougou que partagent le Mali et le Sénégal

2. Le Sénégal face à la menace contre ses intérêts stratégiques

Le Sénégal, lié au Mali par l’histoire – les deux pays constituèrent l’éphémère Fédération du Mali – et par une coopération séculaire, ne peut rester indifférent face à cette dérive sécuritaire. Ses intérêts diplomatiques, économiques et stratégiques sont directement menacés.

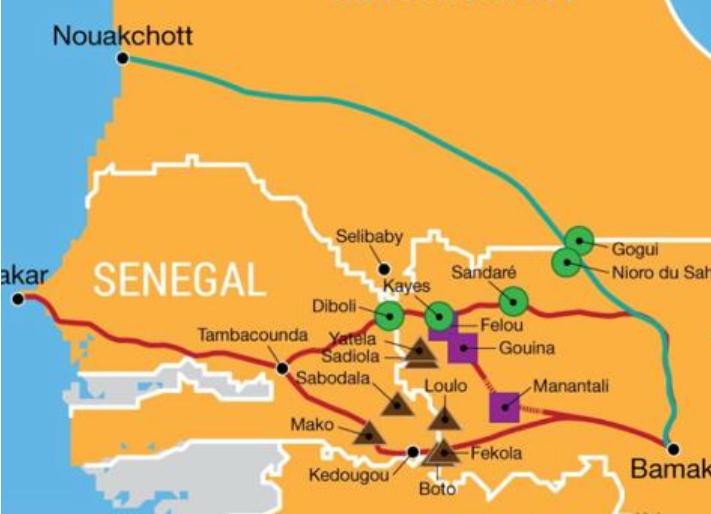

Une cartographie simplifiée des axes, couloirs et zones d’intérêt stratégique aide à mieux jauger l’impact de la dégradation sécuritaire sur l’économie du Mali et du Sénégal aussi :

- Axe Bamako–Ségou–Mopti : colonne vertébrale du Mali central, il est aujourd’hui largement contesté par les groupes armés. Sa coupure définitive isolerait Bamako de la moitié nord du pays qu’elle ravitaille en grande partie à partir des produits venant de la cote atlantique.

- Axe Bamako–Sikasso- Ouagadougou : couloir stratégique pour les flux vers le Burkina Faso. Son instabilité renforcerait la pression sur les frontières sud contribuant encore à l’isolement de la capitale et impactera durement le transit avec le Burkina Faso

- Axe Bamako–Sikasso- Abidjan : couloir stratégique pour les flux vers ou en provenance de la Côte d’Ivoire avec son port concurrent de celui de Dakar. Son instabilité renforcerait la pression sur les frontières sud aussi et compléterait l’isolement de la capitale que ne peut suppléer le corridor Conakry-Bamako.

- Axe Bamako–Nioro du sahel- Nouakchott : Couloir économique, certes de moindre importance par rapport à ceux de Dakar et d’Abidjan mais par où transite des populations et des marchandises venant du port de Nouakchott. L’insécurité qui prévaut dans la région qu’elle traverse avant la frontière entre les deux pays contribue plus à l’isolement de la capitale malienne

- Axe Bamako–Kayes–Dakar : ce couloir est vital pour le commerce entre les deux pays et les mouvements des populations. Une déstabilisation de la région de Kayes fragiliserait directement le corridor Dakar–Bamako, menaçant l’économie sénégalaise fortement liée à celle de son voisin. Plus de 800 milliards de francs CFA transitent par ce corridor à l’origine des lourds investissements consentis pour les nouveaux ports de Sendou et Ndayane. Le récent embargo économique imposé au Mali par la CEDEAO a montré à suffisance l’intérêt de notre pays pour le maintien de ce corridor économique stratégique pour le Sénégal et vital pour le Mali. Un embargo imposé par les terroristes entrainera de plus graves conséquences. Le kidnapping de 06 camionneurs sénégalais opéré le 11 Aout dernier par les terroristes et la destruction complète de leur véhicule suivi de leur libération le surlendemain montre que ces derniers visent par des menaces et les récits des survivants libérés à décourager les camionneurs à s’engager sur cette route. Leurs prochaines actions seront plus féroces si les forces de sécurité n’arrivent pas à assurer une veille permanente sur cet axe stratégique et vital à la fois.

- Zone du Bambouk (Kéniéba–Kédougou) : riche en or, englobant la frontière sénégalo-malienne et abritant le barrage hydro électrique de Manantali, elle représente un enjeu énergétique, économique et sécuritaire majeur. Plus de la moitié de l’or du Mali provient de cette région. Sa déstabilisation par les groupes armés ouvrirait une brèche directe dans la région de Kédougou et constituerait un sanctuaire pour les terroristes tant le terrain le rend favorable.

Ainsi, la cartographie de la menace centrée sur les risques que courent les intérêts économiques de part et d’autre démontre que ce qui se joue actuellement autour des régions de Ségou et Mopti, et progressivement en direction de la région de Kédougou que les récentes attaques de Kayes et Diboli confirment, dépasse le territoire malien : c’est tout l’équilibre sous-régional qui est menacé et surtout la région Sud-est du Sénégal avec son riche potentiel touristique, économique et énergétique.

Le Sénégal dispose toutefois de leviers importants pour faire face efficacement : une armée professionnelle aguerrie par diverses opérations et une diplomatie respectée sur la scène régionale et internationale. Ces atouts placent Dakar en position de jouer un rôle leader efficace pour éradiquer la menace tout au moins dans la région limitrophe centrée autour de Kayes et soutenir ainsi le Mali dans sa lutte existentielle.

3. Pour une posture dynamique et proactive du Sénégal

Face à une menace aussi imminente et déterminée, la stratégie défensive n’est pas efficace ; l’analyse de situations tirées du passé démontre assez son inefficacité dans le long terme. Des pays qui l’ont adopté en 1940 comme la France et la Pologne ont subi une invasion nazie tellement tenace qu’il a fallu une coalition internationale pour les libérer. Prenant en considération les leçons du passé et les principes immuables de la guerre, le Sénégal doit adopter une posture proactive qui lui fasse plus prendre en compte sa zone d’intérêt et d’intervention qui dépasse ses frontières. Le Rwanda qui projette ses forces loin de ses frontières (en RCA et au Mozambique) donne l’exemple d’un état stratége qui anticipe sur son rayonnement diplomatique et ses intérêts économique tout en contribuant à la stabilité de l’Afrique.

Aussi, le Sénégal doit assumer pleinement son rôle de puissance sous régionale, en combinant diplomatie, économie et force militaire. Ainsi, transcendant les divisions actuelles entre la CEDEAO et l’AES par des actions diplomatiques efficaces qui pourront renouer- par tous les moyens- les liens distendus depuis 2020, il s’agit de créer un front de solidarité régionale et internationale pour le Sahel afin de soutenir le Mali et les autres pays touchés par le terrorisme. Sur le plan sécuritaire, il s’agira de s’engager de manière réfléchie, graduelle et coordonnée afin de pouvoir impliquer d’autres acteurs. Il est urgent de s’engager dans la sécurisation du corridor Dakar–Bamako – au-delà de la frontière s’il le faut,- afin d’apporter une aide conséquente au Mali dont notre économie va profiter aussi. Ainsi, une coopération active, progressive et ciblée avec l’armée malienne pourrait être envisagée, alliant renseignement, soutien logistique, soutien opérationnel , tactique, multiforme et graduel. Enfin, à l’instar des pays européens qui fournissent une aide financière et du matériel belliqueux à l’Ukraine, le Sénégal pourrait bien donner l’exemple avec un soutien logistique mesuré et entrainer ainsi les autres états de la sous-région et d’ailleurs.

Il ne s’agit pas seulement de défendre un voisin, mais de protéger les intérêts stratégiques et économiques du Sénégal. La sécurité de Bamako, Kayes, Sikasso et Ségou conditionne celle de Kidira, Bakel, Tambacounda, Kédougou et, plus largement, de tout le territoire national et contribue fortement à la défense de nos intérêts économiques. L’exemple des pays européens mobilisant leur diplomatie, allouant une aide économique à l’Ukraine et se préparant même à y envoyer des forces devrait inspirer les pays africains notamment le Sénégal intéressé au premier chef et qui doit jouer un rôle de leader et adopter une posture d’état stratège.

Conclusion

L’avancée des groupes terroristes vers le Bambouk, cette région aurifère et à haut potentiel énergétique de l’Est de notre pays n’est pas une menace lointaine, mais un danger immédiat pour le Sénégal. La récente incursion des terroristes à Diboli, à la frontière de notre pays protégé par les fleuve Falémé et Sénégal le démontre à suffisance. Demeurer sur la posture défensive actuelle reviendrait à attendre que l’insécurité, la détresse des populations du sahel se propagent inexorablement avant de réagir alors que les états stratèges privilégient les actions anticipatrices. Le moment est venu pour Dakar d’adopter une posture stratégique, proactive et multidimensionnelle, mobilisant la diplomatie, l’économie et la force militaire afin de défendre ses intérêts et d’assumer pleinement son rôle de puissance stabilisatrice en Afrique de l’Ouest.

Amadou Hampâté Bâ avait bien raison de clamer haut: « Quand la case de ton voisin brûle, c’est la tienne qui est menacée». Nos autorités politiques le comprennent bien et l’ont publiquement exprimé récemment pour manifester leur compassion aux pays de l’AES durement touchés par le terrorisme. Le Sénégal ne peut ne peut alors qu’intervenir. Il doit agir pour soutenir efficacement le Mali ,et ce faisant protéger sa propre souveraineté. Le temps des hésitations, des rivalités économiques entre pays côtiers, des colloques, des recherches et exposés sur le terrorisme au Sahel, des forums et séminaires sur la sécurité, des condamnations de l’AES, des réunions de chefs, des appels à développer les zones délaissées du Sahel est terminé. Les desseins de l’hydre terroriste sont bien identifiés, ses objectifs appliqués au terrain et aux populations sautent à l’œil nu et l’urgence de le combattre frontalement est devenue une évidence pour tous les acteurs responsables. Le défaut d’actions fermes pour arrêter les hordes terroristes qu’on observe dans la sous-région ne peut perdurer au risque d’une déstabilisation générale de tous les secteurs. Le temps de l’action sécuritaire dans toutes ses dimensions pour soutenir le Mali en premier lieu et par la suite ou concomitamment le Burkina Faso et le Niger sans oublier le Bénin a sonné comme il en a été le cas dans les situations difficiles et complexes du passé. A moins que les dirigeants politiques et militaires d’aujourd’hui de la sous-région ne soient pas assez conscients des enjeux ou ont moins confiance en leurs appareils sécuritaires, ou bien sont moins audacieux, moins stratégiques et moins solidaires. Pourtant, leurs prédécesseurs ont fortement contribué à l’arrimage de la Casamance au Sénégal depuis les indépendances par une présence armée déterminée, ont osé larguer des parachutistes sur Banjul en 1981, envoyer un puissant corps expéditionnaire au Liberia en 1991. L’histoire retiendra ceux-là qui, avec panache et audace, avec des moyens limités embarqués dans un bateau ont réussi un débarquement risqué à Bissau en 1998 et ont aussi rétabli l’ordre en Gambie en 2017. Les enjeux d’aujourd’hui sont plus stratégiques pour le Sénégal et exigent plus un engagement direct sur le théâtre des opérations si on les comparait à ceux d’hier suscités qui ont forcé la projection de nos moyens à l’extérieur.

Un Sénégal stratégique sera au rendez-vous, fier de son leadership entreprenant ou bien se contentera de s’assoir juste au coin de la table des vainqueurs du terrorisme, une fois que le soleil se lèvera sur la longue nuit de terreur subie par le sahel ensanglanté par les terroristes !!!

Dakar le 15 Septembre 2025

Colonel parachutiste (Er) Seyni Cissé Diop

Consultant Senior Défense & Sécurité scdiop@yahoo.fr

www.gs7solutions.com

Auteur de plusieurs articles sur la sécurité en Afrique