Par le Colonel parachutiste (Er) Seyni Cissé Diop

Introduction

Que le sahel et les sahéliens le veulent ou pas, une action militaire combinée impliquant les états de la sous-région et leurs partenaires internationaux s’avère urgente et nécessaire pour débarrasser le sahel central des terroristes qui sèment la désolation partout. La posture offensive est la seule solution à adopter à ce niveau de la situation sécuritaire pour que la sous-région ouest africaine retrouve la sécurité, gage de la paix, de la stabilité et du développement harmonieux. À travers les âges et les continents, l’histoire militaire démontre une constante : les stratégies purement défensives, figées et attentistes, finissent toujours par révéler leur fragilité. Elles offrent l’illusion de la sécurité, mais cèdent à l’ennemi l’initiative, le choix du moment, du lieu et de la forme de l’affrontement. C’est en fait ce qui s’est passé au Mali, dans la zone d’intérêt immédiat du Sénégal comprise entre Kidira et Bamako où l’inaction a favorisé la progression des terroristes. Or, comme le rappellent les grands penseurs de la guerre, celui qui subit le rythme est déjà à moitié vaincu. Les égyptiens sous Ramsès 2, après la bataille de Kadesh de 1274 BC sont restés sur leur frontières jusqu’à perdre leur indépendance en 525 BC à la bataille de Péluse qui les a opposé aux perses de Cambyse 2 à l’entrée du détroit oriental du Nil. Durant les guerres puniques, Rome, après avoir subi l’attaque de Carthage sur son territoire n’a pu défaire son ennemi que par le débarquement de Scipion l’africain sur les cotes tunisiennes. Les Russes auraient subi moins de pertes sur leur territoire s’ils ne s’étaient pas contentés du pacte germano-soviétique et attendu que les nazis pénètrent profondément dans leur territoire pour contre-attaquer victorieusement par la suite. La France, en 1940, fournit l’exemple le plus célèbre. La Ligne Maginot, qui semblait imprenable, conçue pour arrêter toute invasion allemande, fut simplement contournée par le Nord. En s’accrochant à une défense statique, une doctrine obsolète, l’Armée française abandonna à l’ennemi le soin de choisir le point faible du dispositif et de conquérir rapidement Paris. Les allemands aussi en 1944, n’ont pas pu empêcher le débarquement allié malgré leur mur de l’atlantique fortifié, tenu par Rommel et qui bordait les côtes françaises. Cette dernière leçon tirée aussi de l’histoire, illustre une règle intemporelle : aucune fortification, aucune posture défensive n’est invincible face à un adversaire mobile et déterminé.

Cette vérité universelle trouve une résonance particulière dans les conflits contemporains, notamment en Afrique, où la lutte contre les menaces asymétriques, sur un terrain quasiment plat où l’adversaire peut contourner facilement a révélé encore l’inefficacité des stratégies défensives.

1. La stérile défensive adoptée dans le Sahel

Au Sahel, la tentation défensive s’est révélée contre-productive. De Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou, les forces armées se sont souvent retranchées dans leurs camps, espérant se protéger derrière des barrières. Mais ces camps peu protégés de surcroit se sont transformés en cibles vulnérables, assiégées et finalement neutralisées par des attaques complexes. Le Mali a perdu une partie de son territoire en 2012 avant de s’y réinstaller récemment en Novembre 2023 par un action offensive éclair.

L’expérience du Burkina Faso illustre bien cette dérive : cantonnée dans une posture défensive, l’Armée a perdu l’initiative, permettant aux groupes djihadistes de s’implanter durablement dans le Nord et l’Est, leur laissant même un couloir pour attaquer Le nord du bénin et de s’y sanctuariser ; tout en menaçant de couper Ouagadougou du couloir Ouest qui le relie au port d’Abidjan. Il en est de même pour l’Armée du Niger qui ne cesse de subir des attaques meurtrières de ses cantonnements aussi bien dans le Tillabéry jouxtant le liptako Gourma que dans le grand Est centré autour de Bosso. La tragédie de l’attaque de Inates en décembre 2019 où les nigériens ont perdu plus de 70 soldats qui se sont battus héroïquement illustre bien l’inefficacité des positions défensives surtout lorsque si peu d’investissements sont consentis pour les mesures de protection. Bosso , à l’Est du pays subit jusqu’à présent les assauts de Boko Haram qui se soldent parfois par un bilan lourd du côté des militaires nigériens en plus des massifs déplacements de population. Le camp de Boulikéssi que les maliens ont perdu deux fois, octobre 2019 et juin 2025 avant de l’abandonner, montre à suffisance que la défensive laisse en fait l’initiative à l’ennemi de choisir les conditions de la bataille à son avantage. De même, au Nigeria, la guerre contre Boko Haram a mis en évidence les limites d’une stratégie d’attente : l’ennemi, profitant de la mobilité et de la surprise, a multiplié les attaques contre les civils et sapé la légitimité de l’État. Des localités du Nord Est du Nigéria comme Gamborou ont été perdues parfois et reconquises que grâce à l’implication des voisins Tchadiens entrés en offensive alors que les terroristes avaient adopté une position défensive après leur victoire.

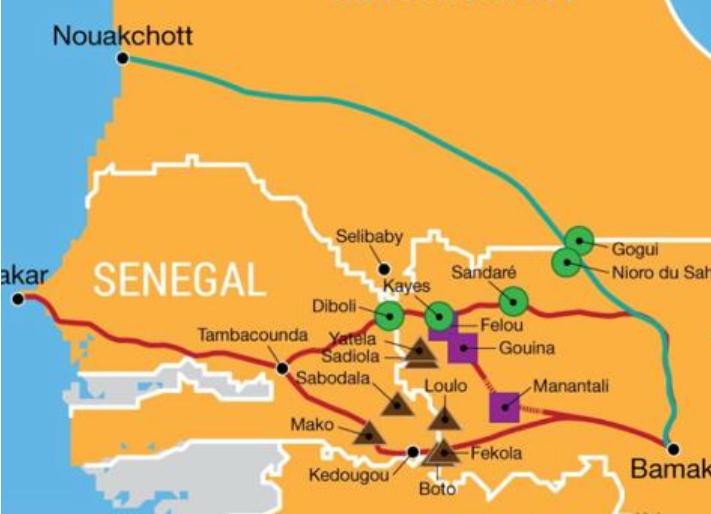

Ainsi, la défensive n’a jamais protégé durablement les états sahéliens ; au contraire, elle a amplifié l’emprise psychologique des groupes armés sur les populations, érodant la confiance dans les institutions. Le Sénégal, de par sa posture défensive derrière ses fleuves qui renvoient à l’inefficace Maginot doit plus prendre en compte ces leçons du passé et adopter une posture offensive pour mieux défendre ses intérêts attaqués directement par les terroristes actifs dans sa zone d’intérêt situé en territoire malien dans la région de Kayes.

2. L’efficacité de l’offensive proactive

À l’inverse, l’histoire montre que les armées qui prennent l’initiative et frappent avant d’être frappées obtiennent souvent des résultats décisifs. Clausewitz affirmait déjà dans ‘’ de la guerre’’: « L’attaque est la forme la plus forte de la guerre ». Machiavel soulignait dans ‘’L’art de la guerre ‘’, ce magnifique traité occulté certainement par ‘’Le Prince’’ : « La guerre ne peut être différée qu’à l’avantage d’autrui », insistant sur la nécessité d’agir sans attendre. Sun Tzu, quant à lui, écrivait dans l’incontournable opuscule ‘’L’Art de la guerre’’ : « Qui occupe le terrain le premier et attend l’ennemi est en position de force », rappelant l’importance de l’initiative.

Les faits historiques confirment ces maximes. La Blitzkrieg allemande des années 1940, combinant vitesse, surprise et puissance grâce à l’emploi harmonieux de l’avion et du char, désorganisa des adversaires plus nombreux mais trop lents. Israël, en 1967, adopta une stratégie offensive avec son attaque aérienne préventive qui anéantit les forces arabes en quelques heures. Dans ces cas, l’audace offensive écrasa la puissance défensive qui permit même à Israël d’ériger un mur de sable sur la partie ouest du canal de suez.

En Afrique de l’Ouest, le Sénégal a démontré l’efficacité de cette posture. En juillet 1981, une action aéroportée osée combinée à une offensive multidirectionnelle a permis de signer un succès franc contre les forces rebelles. Le débarquement risqué de juillet 1998 à Bissau a permis au Sénégal d’infliger de lourdes pertes aux rebelles du MFDC .En 2017, lors de la dernière crise gambienne, Dakar, soutenu par la CEDEAO, choisit la fermeté et projeta rapidement son armée qui obligea les forces gambiennes à céder presque sans combat : la décision et la rapidité valent mieux qu’une longue attente défensive.

3. Rwanda : l’offensive comme diplomatie militaire

Au-delà de l’Afrique de l’Ouest, le Rwanda incarne une autre dimension de l’offensive . Combinant diplomatie active et foi en son Armée, Kigali a osé une projection rapide de forces disciplinées au Mozambique pour contenir l’insurrection terroriste et en Centrafrique pour soutenir le régime face aux rebelles. Cette posture du Rwanda dépasse la simple logique sécuritaire. Elle constitue aussi un puissant *levier d’influence géopolitique.

En devenant fournisseur de sécurité sur le continent, le Rwanda a accru son poids stratégique, consolidé son image internationale et protégé ses intérêts stratégiques, voire même économique. Le Sénégal devrait s’en inspirer.

4. Leçons pour le Sénégal et la sous-région

Ces dynamiques livrent au Sénégal et à ses partenaires une conclusion claire. Dans un contexte où les menaces du Sahel débordent les frontières, la sécurité de Dakar ne peut reposer sur une stratégie défensive. Seule une posture offensive, proactive et coordonnée, inspirée des expériences régionales et des réussites comparatives, permettra de briser l’initiative des groupes armés qui ont déjà commencé à attaquer les intérêts économiquees du Sénégal en voulant imposer un blocus sur le corridor Dakar-Bamako.

Comme le rappelait Amadou Hampâté Bâ : « Celui qui ne défend pas son champ sera dépossédé de sa récolte ». Le couloir économique Dakar-Bamako que les terroristes ont pris maintenant pour cible peut bien être assimilé à ce champ qu’évoquait si bien le sage de Bandiagara. Face à la guerre asymétrique qui secoue le Sahel, bâtir des murs et attendre derrière les fleuves Falémé et Sénégal n’est pas une stratégie viable. Il s’agit pour le Sénégal surtout d’accepter que la défense efficace de ses intérêts ne peut point se limiter à des actions de surveillance et de patrouilles sur son territoire seulement. La défense de ses intérêts zone d’intérêt invite à prendre en compte une zone d’engagement étendue qui dépasse ses bornes frontalières d’autant plus que les maliens engagés sur plusieurs front ne semblent pas être capables d’assurer la sécurité de la partie du couloir sous leur responsabilité. La solution impérative réside dans une vision stratégique concrétisée par une initiative militaire offensive, conduite avec audace en liaison avec le Mali en premier lieu, soutenue par une coopération régionale efficace et des partenaires internationaux bien intentionnés. Le Sénégal ne peut plus se permettre de rester dans la défensive. La destruction de plusieurs camions d’hydrocarbure et de marchandises venant de Dakar par les terroristes du JNIM, ce dimanche 14 Septembre 2025 est un casus belli. Au Sénégal de répondre ou de s’apprêter à céder aux terroristes le barrage de Manantali et la zone aurifère du Bambouk voire même d’autres parties du territoire. Le Sénégal n’attendra pas la chute de Bamako, inacceptable pour tous les africains pour négocier la réouverture du Corridor Dakar-Bamako avec des terroristes. Son passé héroïque, la vaillance de sa jeunesse et l’esprit guerrier de ses seniors prêts à s’engager encore l’en empêcheront.

Conclusion

L’inefficacité de la défense, confirmée par l’histoire universelle et par les réalités africaines, impose une leçon centrale : la meilleure défense n’est pas d’attendre derrière des barrières mais de porter la bataille au cœur des sanctuaires de l’ennemi avant que celui-ci ne vous impose les conditions injustes d’un armistice. Pour le Sénégal comme pour l’Afrique de l’Ouest, il ne s’agit plus seulement de survivre aux menaces mais de reprendre l’initiative, afin de restaurer la sécurité et l’équilibre stratégique dans la sous-région ouest africaine.

La sécurisation du couloir économique Nouakchott-Nioro-Bamako notamment la partie qui se trouve dans le territoire malien revient en fait au Mali et à la Mauritanie si ce dernier veut réellement transcender les querelles entre les deux pays et venir en aide à son voisin engagé sur plusieurs fronts et peine ainsi à assumer pleinement son rôle. Il en est de même pour la Cote d’ivoire qui doit transcender les querelles avec ses deux voisins pour se sentir plus responsable de la sécurité de la partie du couloir Abidjan-Bamako qui revient au Mali et porter assistance à ce dernier et aussi au Burkina Faso

Aussi, la sécurisation compléte du couloir Dakar-Bamako implique que le Sénégal se sente plus responsable et plus solidaire au Mali et accepte de s’engager dans la partie malienne en coopération directe avec l’Armée de ce pays. C’est l’obligation du rétablissement du rapport de force sur le terrain qui permette la circulation libre des personnes et des marchandises qui l’impose au Sénégal. C’est un impératif majeur pour le Sénégal que de s’engager aux côtés du Mali pour défendre ensemble les intérêts vitaux de ce pays voisin et ses intérêts économiques.

Dakar le 16 Septembre 2025

Colonel parachutiste (Er) Seyni Cissé Diop

Consultant Senior Défense & Sécurité

Auteur de plusieurs articles sur la sécurité en Afrique