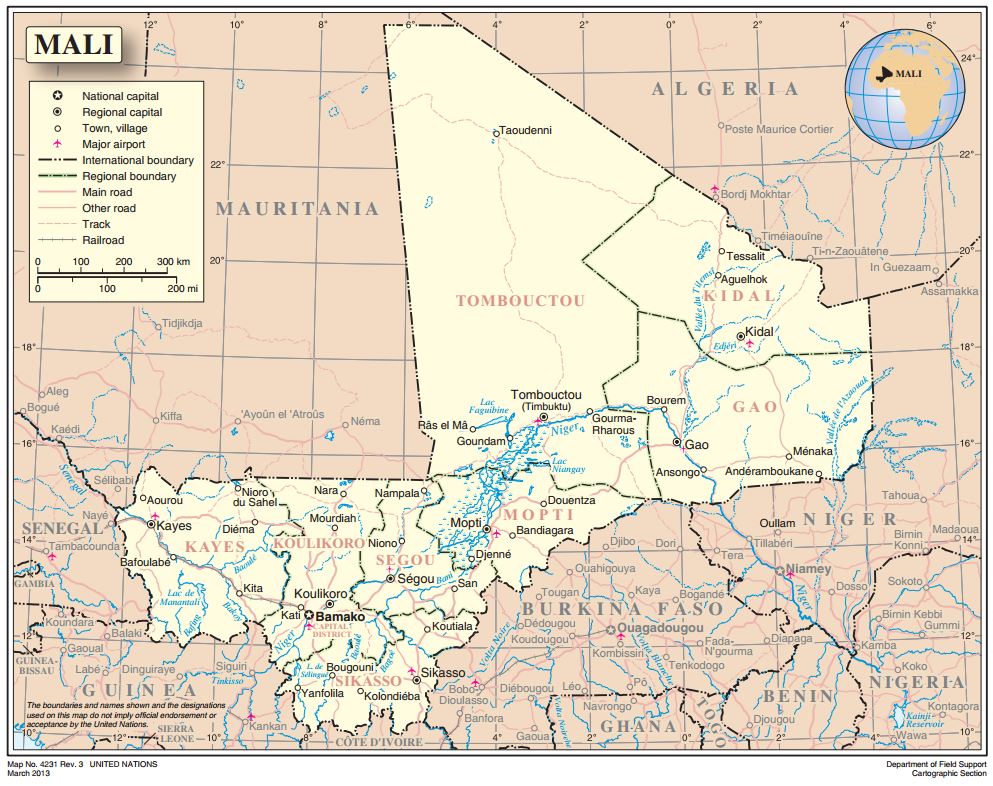

Les crises qui secouent le Mali depuis son indépendance politique acquise en 1960 interpellent de plus en plus la communauté internationale consciente de son extension dans tout le Sahel. Si jusqu’en 2012, la crise était concentrée au nord-ouest de la boucle du fleuve Niger, principalement dans le triangle Tombouctou- Gao-Aguelhoc avec Kidal et Tombouctou comme épicentres, elle concerne maintenant tout le Liptako Gourma que le Niger et le Burkina partagent avec leur grand voisin. L’attaque djihadiste de la Cote d’ivoire du 13 mars 2016 et la récente prise d’otages français du parc de Pendjari au Bénin montrent aussi à suffisance que la crise qui s’est installée dans tout le sahel ouest africain, si on y englobe le Nigeria en crise aussi, pourrait s’exporter dans les pays côtiers. Aussi bien que le Mali concerné au premier plan, les voisins proches et la communauté internationale s’activent tant bien que mal pour redresser la situation. Les différentes actions sans succès entreprises par l’état malien depuis la crise de 1963 ont démontré ses limites et l’exigence de nouvelles stratégies et certainement de nouveaux partenaires. La France, bien qu’elle soit le premier à intervenir efficacement montre à suffisance que, malgré 4500 militaires déployées elle ne peut à elle seule enrayer la descente du Mali .Son action de 2013 pourrait bien être comparée à un garrot qui cesse d’être efficace au bout d’un certain temps. On eut dit que Barhkane qui a suivi Serval devait juste être une opération de courte durée et non un enlisement progressif. Le Tchad, ce grand voisin en proie à des crises sur presque tout son territoire et qui a été bien accueilli montre des signes clairs d’essoufflement tant son armée est sollicitée partout. Le G5 Sahel qui semble jouer le rôle d’une CEDEAO amputée des autres membres a montré ses limites surtout son incapacité à intégrer les forces. La MINUSMA, mandatée par L’ONU, sommet de la communauté internationale, bien qu’essayant de contribuer au retour de la stabilité en s’engagent sur plusieurs dimensions montre qu’elle n’est pas la panacée. Elle montre de plus en plus un besoin de réadaptation à la crise qui demande une posture plus agressive à la hauteur des enjeux.

Une synthèse des cause et conséquence de toutes ces crises institutionnelles qui ont contribué à l’extension de la crise sécuritaire du Nord au centre montre que le problème est beaucoup plus politique que militaire. Aussi ce sont les politiques, à quelque niveau que ce soit qui doivent changer de posture et adopter des comportements responsables et non orientés vers leurs intérêts seulement. Sans cela, les crises apparaitront toujours sous une forme ou une autre avec les mêmes conséquences, notamment la perte du contrôle du territoire malien qui a commencé depuis la bataille de Tondibi de1591 , la pauvreté des populations finissant par les exaspérer et en finale les insurrections militaires qui bien qu’applaudies au départ finissent tres souvent par être honnies par ces mêmes populations qui les ont accueilli avec espoir, avec presque le même espoir accordé aux politiques que les militaires ont renversé.

Aussi de nouvelles approches, de nouvelles postures, de nouveaux comportements s’imposent surtout pour que le Mali cesse d’être un pays toujours en convulsion, et qui cette fois ci contamine même toute la sous-région.

1. Nouvelle posture de La communauté internationale, notamment l’ONU

L’ONU, garant de la sécurité dans le monde est intervenue au Mali, en retard pour certain mais dans les règles pour d’autres qui tiennent compte du freinage des états forts de leur souveraineté et de la lourdeur de la machine onusienne. Son intervention doit être saluée malgré ses insuffisances notées au fur et à mesure. Elle ne peut certes être la panacée pour sortir le Mali de cette crise qui a de profondes ramifications, mais elle peut rendre son action plus efficace en adoptant ces mesures :

- Prendre le Mali comme un cas spécifique beaucoup plus complexe d’autant plus que la crise concerne actuellement au moins 3 pays

- Adapter le mandat de la MINUSMA aux 3 pays du Sahel les plus touchés englobant ainsi le Burkina et le Niger.

- Passer de l’aspect Stabilisation à Rétablissement du Mali comme un peu en Irak en 1990 avec l’opération ‘’ Desert Storm’’.

- L’ONU en tentant d’adopter une posture plus agressive pourrait rééditer l’exemple de la MONUSCO en créant une puissante structure offensive de la taille d’une brigade au minimum, autonome confiée à un seul grand pays doté de moyens intrinséques comme la Chine ou la Russie vu que les pays de la sous-région africaine ne peuvent pas l’assurer. Il est temps d’aller au-delà d’un seul bataillon de réserve dépendant en plus d’un commandant de secteur, comme il en est aujourd’hui le cas avec le bataillon sénégalais basé à Mopti et qui sert d’élément d’intervention

2. L’UA, l’organisation fantôme.

En tant qu’organisation sous régionale regroupant tous les protagonistes dont certains comme l’Algérie au jeu flou, l’organisation panafricaine devrait au moins être plus incisive en terme de dénonciation et de condamnation aussi bien avant les crises que pendant. Ce serait une manière efficace de pallier son manque de finance et d’autorité.

Sa tribune devrait servir surtout pour condamner fermement tous ceux qui ne jouent pas franc jeu.

3. La CEDEAO et le G5 Sahel

La crise du Mali a révélé au grand jour l’impuissance de la CEDEAO qui a laissé le Mali sombrer face aux hordes djihadistes sans rien faire , sinon applaudir l’intervention française intervenue une année plus tard. Sa posture et ses décisions prises lors des derniers événements relatifs au coup d’état survenu au Mali le18 aout 2020 ont fini de rogner sa crédibilité. Surtout lorsqu’on l’a vu alerter la Brigade d’attente après le coup de force alors que celle-ci, inexistante sur le terrain était absente lors de la prise de Tombouctou en Avril 2012.

Aussi la CEDEAO devrait :

- Baser ses décisions et déclarations sur du solide avec des objectifs atteignables avant de les diffuser

- Faire sentir a tous qu’elle ne peut être sous la conduite d’un ou de plusieurs états qui se réclament plus ou plus influents comme c’est le cas de la Cote d’ivoire lors de la décision relative à l’embargo sur le Mali

- La CEDEAO doit regagner sa légitimité et sa raison d’être en devenant impartial vis à vis de tous les acteurs et tous les évènements. Le manque de condamnation de coups d’états constitutionnels, de sa non réactivité face aux états qui ne respectent pas ses décisions comme le Sénégal, la RCI etc. finira par la faire disparaitre tant elle fait preuve d’inefficacité actuellement

- C’est après ces préalables qu’elle pourra enfin se doter d’une véritable force capable d’intervenir rapidement avec efficacité. En ce moment, le G5 Sahel né avec beaucoup de malformations congénitales n’aura plus de raison d’exister ; ce qui contribuerait certainement au retour de la Mauritanie dans la CEDEAO.

4. La France, partenaire stratégique du Mali depuis le retour de celui ci dans la zone CFA en 1984 doit être félicitée pour son intervention efficace en février 2013 qui a mis fin à l’avancée terroriste et secessionniste.

Sa place de choix dans beaucoup de domaines ne peut être protégée que si elle accepte une véritable rupture. Elle devrait ainsi :

- Prendre plus conscience du fait que sa position ambiguë du temps de Tombalbaye du Tchad face au GUNT est révolue tant l’opinion des africains du continent et de la diaspora est forte

- Afficher plus sa prise de partie exclusive pour l’état du Mali pour mieux se faire accepter des maliens

- Apporter une plus-value à son soutien militaire au Mali avec un véritable partage du renseignement stratégique que ses capteurs lui permettent et en ne se limitant plus à de petites formations qui influent peu sur le niveau opérationnel de l’armée malienne.

- S’engager plus dans le liptako Gourma seule ou avec des contingents de l’UE qu’elle réussirait à entrainer

- S’impliquer avec plus d’efficacité dans le redressement économique du Mali en privilégiant une coopération gagnant gagnant basée sur de nouvelles bases qui promeuvent la souveraineté, indispensable à tout développement durable

5. Le Mali, principal concerné

Si sous Modibo Keita, le Mali jouissait d’une souveraineté relativement satisfaisante, il n’en est pas de même depuis Moussa Traoré jusqu’à nos jours. Ce pays ne dispose pas d’une véritable souveraineté, ni sur son espace géographique, ni sur son espace économique. C’est en fait l’un des facteurs de la révolte populaire qui vient encore d’emporter son chef d’état il y’a juste 2 semaines. En effet la dévaluation du Franc malien de 1967 a contribué à la prise du pouvoir en 1968 par les militaires dirigés par le Lieutenant Moussa Traore. En 1991, ce meme Moussa Traore sera aussi déposé par l’armée qui s’est fait le prolongement des revendications sociales. Le lieutenant-colonel Amadi Touré eut juste à donner le coup de grâce à Moussa avant de tomber lui-même 21 ans plus tard presque dans les même conditions, poussé dehors par son armée. L’armée semble avoir fait sienne la colère du peuple malien contre ses dirigeants incapables d’assurer la sécurité surtout, base du développement économique et social. Le même mécontentement populaire consécutif au sous-développement, à la mal gouvernance, au manque de sécurité a aussi entrainé le 18 aout 2020 la chute de IBK initiée par la clameur populaire, et comme toujours achevée par l’armée qui donna encore le coup de grâce. Une réelle tendance lourde s’observe avec l’intervention quasi similaire de l’Armée à des époques différentes

Ainsi le Mali ou l’état malien devrait, pour exister durablement adopter une bonne gouvernance qui élimine corruption, clientélisme et népotisme, origines de tous les maux qui gangrènent son administration, la santé de ses populations, l’éducation de ses enfants, la préservation de ses espaces et entrainent ainsi l’inefficacité de ses forces de défense et de sécurité. Et face à la crise actuelle qui touche le Nord et le centre du pays et qui demande une implication de toutes les forces vives, le Mali devrait agir efficacement au plan diplomatique et sécuritaire en priorité

- Accepter la perte de contrôle d’une bonne partie de son territoire notamment le Nord, et se préparer méthodiquement à sa reconquête dans le moyen et long terme comme fit la France à deux reprises

- Accepter ainsi le fait d’avoir besoin d’un temps relativement long entre 5 et 10 ans pour reconquérir les territoires perdus,. N’est-ce pas que la France a perdu l’Alsace lorraine pendant 48 ans, de 1870 à 1918 ?

- Réorganiser ses forces armées pendant que l’ONU et les partenaires lui contrôlent le front Nord. Une véritable politique des RH qui privilégie l’équité semble être la panacée de même qu’une politique d’équipement transparente et réaliste. La constitution de vraies réserves militaires gérées et entrainées fait aussi partie des priorités et des solutions durables.

- Chercher un partenaire stratégique comme la Chine, la Russie ou la Turquie qui semblent être les seuls pays capables de s’engager à fond pour une partie alors que les autres comme la France ménagent les chèvres et les choux alors que les USA ne se relèvent pas encore de leur malheureuse expérience de Somalie de 1993 et semblent considérer le Mali comme la chasse gardée des français. La Russie me semble la plus indiquée vu qu’elle est au Mali depuis 1960 et semble nourrir un certain espoir de la population qui a eu à le manifester ouvertement en 2012. Le fait que l’actuel CNSP aie reçu en premier l’ambassadeur russe à Bamako le 22 aout semble être des prémisses.

CONCLUSION

La sortie du COMA où il se trouve dépend en fait essentiellement du Mali qui doit regagner sa souveraineté et sa puissance publique d’abord. C’est à lui de décider d’en sortir, aidé efficacement par les autres comme c’est le cas de tous les pays qui ont traversé des crises. L’Allemagne et le Japon ont été grandement aidés par ceux-là même qui en avaient fait des tas de décombres pendant la 2ème guerre mondiale. Mais ils ont pu se relever grâce à leur génie créateur interne qui les a aidés à faire preuve de patience et d’opportunisme. Le fait qu’ils aient perdu presque totalement le contrôle de leurs politiques publiques et exterieures tout en gardant leur âme les a aidé à se relever et se positionner aujourd’hui sur le top mondial. La France a bien patienté 48 ans avant de récupérer l’Alsace lorraine suite à sa déconfiture sur le front est et Nord en 1870 ; ce qui rappelle aujourd’hui ces parties du territoire malien non contrôlées par l’état depuis seulement 2012. Le Mali comme tout état veut et peut sortir de cette crise qui la mine depuis son accession à l’indépendance et entraine aujourd’hui des luttes fratricides intracommunautaires dans des zones qui vivaient en harmonie malgré des crises gérées localement.

Quant à la MINUSMA qui certes joue bien son rôle de stabilisateur de la situation sécuritaire malgré l’insécurité qui continue de régner, elle peut gagner en efficacité et en légitimité par une refonte de son système de commandement et un renforcement de ses moyens humains et matériels.

Il y va de sa crédibilité largement entachée lorsqu’on constate qu’elle ne réussit pas à protéger les populations, rôle qui est au cœur de son mandat

En définitive, la sécurité du Mali ne sera garantie qu’avec un état responsable qui assure son rôle de protection des populations à qui il garantit un développement social et économique harmonieux. La communauté internationale ne peut et ne doit qu’aider à sortir de sa situation critique.

C’est aux maliens de réveiller leur âme guerrière, réveil qui dépend entièrement de ses hommes politiques responsables du développement de l’appareil de défense indispensable pour la reconquête de la souveraineté.

Dakar le 10 septembre 2020

.

Post scriptum du 29 Mai 2024

Entre temps, au moment où ces analyses et conclusion se rédigeaient, les militaires maliens prirent le pouvoir le 18 aout 2020 sans aucune résistance d’IBK Sous pression de la junte, la France a été obligée de retirer la Force Barkhane complétement le 09 Novembre 2022. La MINUSMA aussi a été remerciée par le colonel de Bamako et s’est retiré définitivement du territoire malien le 31 décembre 2023 apres avoir quitté Kidal le 1er Novembre de la même année

Déterminée, la junte dirigée par le Colonel Assimi Goita a renforcé son alliance avec la Russie qui s’est fortement engagée en impliquant des combattants sur le terrain et en fournissant un matériel belliqueux efficace ; ce qui permit aux maliensn juste apres le départ de la MINUSMA de reconquérir Kidal et ses environs en fin novembre 2023, forçant les rebelles touareg à se replier plus au Nord et les terroristes à se diluer plus dans l’immense territoire malien.

Aujourd’hui encore, le centre, le liptako Gourma, la frontière avec la Mauritanie sont toujours en proie aux attaques des terroristes qui continuent de massacrer les populations et de donner beaucoup de fil à retordre à l’Armée malienne qui ne reçoit aucune aide de la CEDEAO. Et l’état malien dans sa volonté de résister encore s’est allié avec le Burkina et le Niger dans la Confédération de l’AES qui cherche à conjuguer les efforts de ces 03 pays qui souffrent du même mal aggravé par les terroristes.